牛乳アレルギーの原因は飼育方法に!?牛の健康を考えていますか?

以前より、牛乳は有害だ、とする意見が根強くあるようです。また当然ながら、牛乳に有害性はない、と反対する意見もあります。

実は私は子供を持つまで「健康に関する知識」については耳を閉ざしていました。全く関心が無かったのです。ですから牛乳についても当然同様でして、有害なのか、はたまた健康を保つ上に必要なのかどうなのかについても全く興味がありませんでした。

しかし子供が飲むとアレルギー反応を起こしたり、体調が悪くなる牛乳と、何も起こらない牛乳があるという事実を目の前で見ていますと、何かと思うところが出てきます。

飲むとアレルギー反応が出る牛乳と、何も起こらない牛乳との違い。

これは私の育児経験(体験)から申しますと、成分解析などのデータでは出ない要素に要因があるのではないかと思います。それは、食べられる側の体と心の健康状態の違いです。

そして体質や成分を考慮しない、過剰摂取による弊害。何事もほどほどが必要です。

こちらのページでは、乳牛そのもの、餌、飼育方法の問題点を順に、そして最後にアレルギー反応の出にくい牛乳をご紹介致します。

”生き物を食べるということ”を考えるきっかけとなれば幸いです。

スポンサーリンク

日本での乳牛飼育のはじまり

私たちが”乳牛”を思い浮かべたとき、多分、2種類の牛を思い浮かべると思います。それは白と黒の模様をしたホルスタイン種と茶色の毛を持つジャージー種です。

(ホルスタイン種には品種改良の際に交配したショートホーン種の影響が稀に表れ、赤毛を持つ茶白もいます)

その2種類の乳牛は、近代酪農が始まる時に輸入された品種になります。なお、現在飼育されている乳牛はホルスタイン種が主となっていますが、ジャージー種が先に輸入されました。

ジャージー種とは

- イギリス領海峡諸島のジャージー島原産。

- 体格は小型。雌の体高(地面から肩までの高さ)約130cm、体重約400㎏。

- 1877年(明治10年)官営牧場の取香種畜場(のちに宮内省御料牧場と改称)がアメリカから輸入した。(雌3頭・雄2頭)

- 乳量はホルスタインの3分の2程度と少ないために、早い時期にホルスタイン種への切り替えが進み、頭数は少ない。

ちなみに皇室の方々が召し上がったり、宮中晩餐、園遊会などに出される食材を育成・栽培している宮内省御料牧場は、成田国際空港の建設に伴い、昭和44年栃木県塩谷郡高根沢町に移転し、御料牧場と名前を変えています。

参照:宮内庁 御料牧場の沿革及び役割等

※皇室の方々が召し上がる牛乳は、広大な牧場に放牧され健康に育成された牛から搾った無殺菌の「特別牛乳」(後述)になり、余剰分は63度30分で低温殺菌処理され宮内庁職員や皇宮警察官に提供されています。なお御料牧場では、無農薬野菜なども栽培されています。

ホルスタイン種(ホルスタイン・フリーシアン)

- ライン川下流のデルタ地帯に生息した種が、ゲルマン民族の移動と共にオランダに移動、定着し、乳用種として改良された。

- 体格は大型。日本での雌の体高は約140㎝、体重約650kg。(品種改良が常に行われており、体格は各国(の方針)により違っている)

- 1885年(明治18年)和歌山藩出身の武士・官僚、陸軍軍人の津田 出(つだ いずる)が茨城・千葉県にまたがる広大な原野の払い下げを受け、アメリカ・カリフォルニア州からジャージー、ホルスタインの雑種とともに輸入。(ホルスタイン種 牝牛5頭)

- 乳量が多く、現在では日本で飼われる乳牛の99%を占めている。

なお近代酪農(乳牛)としては、徳川8代将軍吉宗の享保12年(1727)に印度から献上された白牛3頭が千葉県安房の嶺岡牧場に放牧されたのが始まりだとされています。しかし、明治6年(1873)に牛疫が発生し、輸入後145年後に白牛は全滅しました。

参照:JA安房 安房酪農の歴史

乳牛はヒトが品種改良を重ねて造りました

前述のとおり、ホルスタイン種やジャージー種はヨーロッパ原産となるのですが、輸入当時に乳量を多くする改良が最も進んでいたのはアメリカでした。

そして現在でも1頭当たりの平均搾乳量はアメリカが世界第一位になります。

酪農の国際比較(2013年)

- オランダ 7,934kg

- フランス 6,656kg

- ドイツ 7,340kg

- デンマーク 9,027㎏

- イギリス 7,630kg

- カナダ 8,303kg

- アメリカ 9,898kg

- オーストラリア 5,635㎏

- NZ 4,065㎏

- 日本 8,198㎏

参照:【日本の酪農】一般社団法人中央酪農会議

では上記の違いはなぜ起きているのでしょうか?まず、【品種改良】についてご紹介します。

品種改良とは、ヒトにとって望ましい性質を強めること

まず【品種改良】は、ヒトにとって望ましい性質を強めることを目的にヒトが行います。

そして乳牛に対してヒトが望んだ性質は、まず第一に乳量が多くなることです。

その結果農林水産省の資料(飼養動向:乳用牛)によりますと、経産牛一頭当たり乳量(㎏)は、平成17年には7,894㎏だったのですが、平成25年には8,198㎏と増加しています。(ちなみに昭和50年には4,500㎏でした)

そしてその乳量増加の8割は遺伝的改良(品種改良)によるものだと実証されており、今現在も品種改良は続けられています。

しかし、犬のように姿かたちや性格などではなく、乳量が増えるように品種改良され続ける乳牛は、犬よりも深刻な様々な問題を抱えるようになりました。

特定の能力(乳量増加)を求めすぎた結果病気に

農林水産省が平成26年10月31日に、第1回乳用牛ベストパフォーマンス実現会議を行いました。その際の資料(資料4 最近の乳用牛をめぐる7つの疑問とその解決すべき課題について)によりますと、現在乳牛には、以下の7つの課題があるようです。

- なぜ、生乳生産量が減少しているのか?

- なぜ、乳用牛の頭数が減少しているのか?

- なぜ、分娩事故や子牛の事故が減らないのか?

- なぜ、乳用牛の共用期間が短縮傾向にあるのか?

- なぜ、一頭当たり乳量が伸び悩んでいるのか?

- なぜ、受胎率が低下傾向にあるのか?

- なぜ、濃厚飼料の給与量が増えているのに、乳量の増加につながっていないのか?

上記の課題の中には、方法を変えれば解決可能なように思える課題もありますし、どうやっても解決が不可能な課題もあるように思います。そしてそれらには、母である私たちからみれば、すぐにわかる理由が含まれています。

なおその理由を知るためには、乳牛が品種改良の末にどのような体になっているのか、また、どのようにして飼われているのかを知る必要があります。同じ哺乳類として、自分ならどうなのだろう?と置き換えて考えますと、牛乳アレルギーの原因も見えてきます。

乳牛の体形、体質

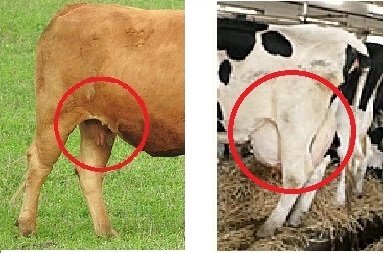

乳量に特化したホルスタイン種はアメリカ、カナダ型となり、大型になります。そして乳量を増やすために、乳房は肉用の牛(写真左)に比べ、乳牛(写真右)は非常に大きくなり、時には自身で踏みつけ傷つけてしまう個体も出てくるようになりました。

また、本来多くの哺乳類は授乳中、排卵が停まり妊娠はできません。しかし乳牛は泌乳期間を増やすために、泌乳中も妊娠ができるように改良されています。

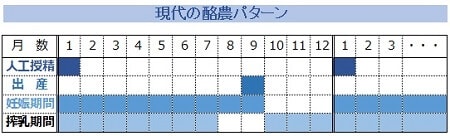

そのため下の表のように、経産牛は搾乳期間中に人工授精によって妊娠し、出産前の2か月間だけ休養期間(乾乳)を取る、という1年に10か月間の搾乳を計画されています。ですから私たちが飲むほとんどの牛乳は、妊娠中の牛から搾乳されていることになります。

また、牛の本来の食料である草より、高タンパクな濃厚飼料(トウモロコシなどの穀物・大豆・油粕・肉骨粉など)を与えた方が乳量が増えることがわかり、それら濃厚飼料によって乳量が増えることに特化した品種改良も行われました。

そして乳量だけを目的に改良された結果、乳量を抑えようと飼料を減らしても、搾乳される間は骨身を削って乳を作り続けるため、骨格がはっきりと分かるほどにガリガリにやせてしまいます。(通常ヒトも含め哺乳類は、食べる物が無い=子供が育たない環境、という判断を体が本能で行い、母乳は出なくなるものです)

また、濃厚飼料を前提としているために、本来食料とすべき草だけを食べさせた場合も、乳量に対し栄養が不足し、痩せてしまうのです。

乳牛の飼育環境

現在では、牛舎を持ち乳牛を飼う方法が主流になります。そして牛舎には「つなぎ飼い牛舎」と「放し飼い牛舎」の2つのタイプがあり、現在の日本では、「つなぎ飼い牛舎」が90%以上となります。

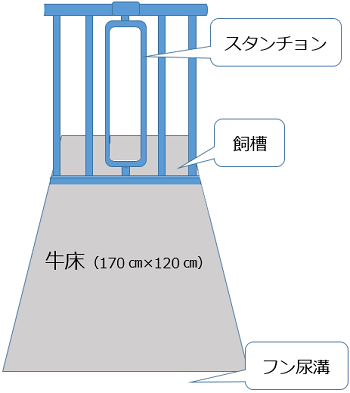

そして主流のつなぎ飼い牛舎にはスタンチョンストール方式とタイストール方式の2種類の係留方法があります。

スタンチョンストール方式

スタンチョンストール方式では下の図のように、柵に縦長で金属製の輪(スタンチョン)が設置されています。そのスタンチョンに牛は首を入れられ固定されます。ですから牛にとっての自由は首を上下に移動させることだけになります。

タイストール方式

タイストール方式では、スタンチョンの代わりに鎖を使用して柵に固定します。

そうしますと鎖の長さによりますが、痒みがあったりした場合に首を後方に振ることが可能となりますので、自身の口を使って掻いたりすることができます。

また、休むときにもスタンチョンストール方式よりは自然に体を横たえることが可能になります。

なお上記の「つなぎ飼い牛舎」では図のように、牛は前方にある柵に頭を固定され、奥行170㎝、横幅120㎝の牛床にいることになります。(牛床のサイズは品種による。また、もう少し広い牛床を設けている場合もある)

そうしますと、牛床を中心として、乳牛の顔前に餌槽が、後方にはフン尿溝があり、ヒトにとって世話がしやすい形になるのです。

なお「つなぎ飼い」でない残りの約10%では、フリーストール方式やフリーバーン方式の「放し飼い牛舎」や「放牧」によって飼育されています。なおフリーストール方式やフリーバーン方式の放し飼い牛舎では乳牛は固定されておらず、牛舎内だけとはいえ自由に動くことができます。それにより乳牛のストレスはつなぎ飼いに比べて格段に少なくなります。

しかしフリーストール方式では、牛が通る通路に糞尿があります。そしてフリーバーン方式では乳牛が休む場所にも糞尿を含んだ敷料があるため、衛生・健康面では問題が残っています。

つなぎ飼いによる弊害

つなぎ飼いの場合は、乳牛は廃牛になるまで常に狭い場所に頭部を固定されて過ごすことになります。

また床がコンクリートの場合が多いのですが、固いコンクリート上での生活は、蹄に異常な摩滅や内出血を引き起こすことがあります。そうすると牛は痛みのために歩けなくなって(立てなくなって)しまいます。

また、乳牛が1日に食べる飼料は約30㎏になります。(ちなみに肉牛は1日7~8kg)食べる量が多くなりますと、当然フンの量も多くなります。世話が追い付かない場合は下の写真のように糞尿溝に入らなかった糞尿が牛床を汚し、乳牛はその汚れた牛床で休むことにもなってしまいます。

観光農場 ジャージー種牛舎

一般客の来ない通常のホルスタイン種の牛舎

(草の配合量や品種による違いからか、糞の量、質に違いが見られます)

糞尿で汚れた牛床で休めば、当然乳房も汚れます。そうしますと様々な菌により乳房炎が引き起こされる原因にもなるのです。

ちなみに御料牧場の広大な牧場にいる、糞尿で汚れることのない乳牛は、1日に2回シャワーをあびるそうです。しかし、一般的なつなぎ飼いの多くの牛はそのままになります。(※搾乳時に乳首は消毒されます)

牛が本来食べない餌を食べさせられていることによる弊害

牛は本来、草を食料とするために体を進化させてきました。牛に胃が4つある、というのはそのためです。しかし前述しましたとおり乳牛は、乳量を増やすために草だけではなく、濃厚飼料が与えられています。そしてそれにより、好ましくない様々な症状が起こっています。

第1胃の病気、ルーメンアシドーシスが様々な病気の原因に

牛には第1から第4までの4つの胃袋があります。そのうち一番大きなものは第1の胃であるルーメンになります。このルーメンは、牛の胃の8割も占め「巨大な発酵タンク」とも呼ばれているようです。(ちなみにルーメンは、お肉屋さんではミノとして販売されています)

そのルーメンでは、牛が食べた繊維やデンプンが、善玉の細菌や原虫(プロトゾア)の働きにより酸(揮発性脂肪酸)を作り出します。そしてその酸を吸収し生きるエネルギーにします。

そしてもう一つ、タンパク質を一回アンモニアに分解し「菌体タンパク」という新しいタンパク質に作り替える働きもしています。そうしますと、食べたタンパク質の種類に関係なく、一定のアミノ酸のバランスで吸収できるのだそうです。

しかし分解されやすい濃厚飼料を主に与えることで、胃で作られた酸は吸収出来る量(スピード)を超え、吸収できなかった酸が胃の中に溜まり、胃酸過多になります。それをルーメンアシドーシス(第一胃酸過多症)と呼ぶそうです。

そうしますと、「酸」には殺菌力がありますから、胃の中の菌を殺していきます。その結果、酸に強い乳酸菌が増殖し、揮発性脂肪酸よりも酸性度の高い「乳酸」をたくさん作るため、さらに酸性化が進むことになります。

そしてその強い酸は、ついに悪玉菌である大腸菌やクロストリジウムなどを殺すのですが、悪玉菌は死ぬさいに毒素を出して死んでいきます。その毒素が各臓器の炎症、発熱などを引き起こすのだそうです。

また、ルーメンアシドーシスになりますと、牛の体内で炎症物質のヒスタミン(アレルギーと関係の深い物質)が作られるのですが、それがつっぱり(ロボット病)や蹄の炎症などの原因となっているようです。

ヒスタミンについては下記のページでご紹介しています。

>> 白身魚でも蕁麻疹が!本当に新鮮で安全な魚の選び方

なおルーメンアシドーシスが原因で起こる病気には以下のものが挙げられます。そうなりますと乳量が減るのはもちろんのこと、重症化すれば死亡してしまいます。

脱水症状・起立不能・食欲廃絶・ふらつき・沈うつ・肝障害・胃炎・脳炎・腸炎・肺炎・乳房炎・蹄の炎症・下痢・発熱・風邪・つっぱり など

さらに濃厚飼料には、特定の農薬に耐性を持たせたり、殺虫成分を含んだ遺伝子組み換え作物が使われています。遺伝子組み換え作物は、アレルギー発症の原因の一つとされており、問題視され続けています。

では、農林水産省が解決すべきとする7つの課題に戻ります。

牛が生き物であることを忘れ、机上の計算をしていることが原因

もう一度農林水産省が解決すべきとする7つの課題を見てみます。

- なぜ、生乳生産量が減少しているのか?

- なぜ、乳用牛の頭数が減少しているのか?

- なぜ、分娩事故や子牛の事故が減らないのか?

- なぜ、乳用牛の共用期間が短縮傾向にあるのか?

- なぜ、一頭当たり乳量が伸び悩んでいるのか?

- なぜ、受胎率が低下傾向にあるのか?

- なぜ、濃厚飼料の給与量が増えているのに、乳量の増加につながっていないのか?

健康でない牛に何を求めているのでしょう?赤ちゃんを産んだ経験のある方や、母乳をあげたことがある方には理由が直感的にわかるはずです。

母乳が出ている期間に受胎率が低いのは哺乳類として当たり前ですし、いくら泌乳中に妊娠が可能なように改良したところで、健康でない(体が弱っている)のに妊娠できますか?

さらに、頭部を固定され、歩くことも許されず、全身の筋肉量が極端に少ない牛に安産を願うのも間違いです。出産時にヒトが24時間寝ずに見守り続け、ロープを使い子牛を胎内から引きずり出さなければいけないのはなぜですか?

また、本来食べるべきでない濃厚飼料を増やしたところで、病気になるのは既にわかっていることです。(重曹などのアルカリ剤を食べさせて中和しているようですが)

牛と同じ哺乳類であるヒトの乳腺炎の原因は食べ物だけではありませんが、食べ物でもなります。基本的に母乳育児中は食品添加物を避け、アク、脂分の少ない食材を食べるようにすれば、お母さん自身の乳腺炎を回避する手助けにもなります。(遺伝子組み換え作物は問題外です)

母乳育児中に食べても良い食材については下記のページをご覧ください。

>> 食材選び:赤ちゃんが喜ぶ母乳をつくる食べ物

また、通常の油はヘキサンなどの大変危険な有害物質が抽出に使用されており、多くの人はその有機溶剤を使用した油で体調を崩しています。(ヘキサンの残留はない、とのことですが)何より、油粕は酸化してしまっています。これは直接乳房炎の原因となるでしょう。

油については下記のページをご覧ください。

>> 化学物質過敏症・母乳育児・離乳食の食用油選び

また計画では、最低でも4、5回出産をさせてから廃牛にするところ、実際には2,3回の出産で病気などにより乳量が減り、廃牛(肉用としてと殺)にされる乳牛が増えています。これを共用期間が短縮、としています。

つなぎ飼い牛舎の環境の中で、濃厚飼料を食べさせられ、様々な病気になる。だから乳量が減る。

その牛が出した乳は本当にヒトの体に良い飲み物になるのでしょうか?母乳には食べたものや体の状態が素直に現れます。ヒトの母乳をヒトの赤ちゃんにあげるときでさえ、乳腺炎(炎症)を起こしていれば、赤ちゃんは母乳を飲んでくれなくなるか、もしくはその母乳で赤ちゃんは体調を崩します。

動物福祉(アニマルウェアフェア)の考え方が人を病気から守る

じつは今、EUを中心に家畜福祉(アニマルウェアフェア)の考え方が広まりつつあります。

これは、家畜も感情を持った生き物である、ということを前提とした考え方になります。そしてその考え方に沿った飼育方法では、生きているときに苦痛を与えず、と殺時には体・心共に苦痛を極力少なくすることを目標としています。

例えば牛ですと、繋がれず、自由に動くことができ、自然の中で草を食べることができるということです。

また、そのような飼育方法を取ることで、家畜は病気にかかりにくくなり、結果として薬剤の使用量を減らすこともでき、ヒトへの悪い影響も抑えることができるということがわかっています。そしてそれは、牛乳アレルギーを起こしにくい牛乳ともなるのです。

アニマルウェルフェアについては下記のページにてご紹介しております。ご一読頂けますと幸いです。

>> なぜ肉を食べると病気に?健康な肉を食べるための家畜の生き方とは

次に、病気や難産とは縁遠い、健康的な牛がいる牧場をご紹介いたします。

できるだけ自然な形で牛を育て、乳を頂く

自然の中で牛が自由に動くことができる放牧場。イメージは頭に浮かぶと思うのですが、一口に放牧、と言っても様々な方法があるようです。

化学農薬や化学肥料を使用されていない草を食べさせたり、小川の水を飲ませたり、中には牛舎を持たず24時間完全放牧させたり、自然の中で雄牛と自然交配させたり、森林で好きなように生活をさせたり。

方法は様々ですが、生き物らしく飼育されている牛の共通点は、病気が少ない、自然分娩ができる、牛乳内の細菌が少ない、そして何よりも寿命が長いことなどがあげられます。

そしてその健康な状態を維持している牛の乳は今までに飲んだことのない味をしています。それほど健康でない牛の乳とは差があります。

1度口にされますと、”牛乳は有害”などとは安易に言えなくなるはずです。

有害な牛乳はヒトが造ります。牛乳が特に有害なのでは無いのです。(摂取量によりますが・・・)

以下に放牧場で無化学肥料栽培の牧草を食べさせ、牛が牛らしく生き、健康を保てる酪農をなさっている牧場をご紹介します。

特別牛乳

想いやりファーム

北海道河西郡中札内村西戸蔦

0155-68-3137

想いやりファームさんの牛乳は、皇室ご一家が飲まれている”特別牛乳”と同じ殺菌する必要が無い”特別な牛乳”になります。

白木牧場

福岡県嘉麻市熊ヶ畑269

0948-53-2611

白木牧場さんでは65℃ 30分の低温殺菌牛乳になります。

昼夜を問わず屋外で牛を飼育する完全放牧

山本牧場(養老牛放牧牛乳)

北海道標津郡中標津町字養老牛200-2

0153-78-2140

24時間完全放牧をなさっているようです。

山地(やまち)酪農

斉藤牧場

北海道旭川市神居町共栄469

0166-63-2012

山林の多い日本に適した酪農形態として、広大で開けた芝地でなく、山林に牛を放牧されておられます。

↓こちらは斉藤牧場さんが出された山地酪農についての書籍です。

なかほら牧場

岩手県下閉伊郡岩泉町上有芸水堀287

050-2018-0112

↓こちらは中洞(なかほら)さんが出されている山地酪農についての書籍になります。

森林ノ牧場

栃木県那須郡那須町大字豊原乙627-114

0287-77-1340

木次乳業

島根県雲南市木次町東日登228-2

0854-42-0445

牛乳アレルギーの出にくい牛乳の選び方まとめ

大変長くなりましたが、牛乳アレルギーの出にくい牛乳を選ぼうとなさるときには、以下の条件を満たしたものにされますと良いと思います。

なおその条件とは、1才過ぎに生乳100%のヨーグルトを一口食べ、顔のむくみ、汗、眼の焦点が合わない、脱力、話さないなど、比較的強めの反応をしましたうちの子が飲むことができた牛乳の条件になります。また、牛乳を飲むことでお腹の膨張感や下痢などを起こす(欧米人から見て)乳糖不耐症の私でも飲める条件にもなります。

- 遺伝子組み換え・輸入飼料を食べさせていないこと

- 無殺菌または低温殺菌牛乳(パスチャライズ)であること

- ノンホモジナイズであること

- ガラス瓶入りであること

- 新しいうちに飲むこと

- 嗜好品に留めておくこと

1.遺伝子組み換え・輸入飼料を食べさせていないこと

まずは食べ物です。

トウモロコシなどの遺伝子組み換え作物については前述致しましたとおりですが、アトピー性皮膚炎や喘息、各種アレルギーの原因となります。さらに草(粗飼料)についても多くが輸入品となり、他の輸入農産物などと同様に、ポストハーベストの害があります。そしてこちらも当然各種アレルギーの原因となります。

※ポストハーベスト・・害虫やカビの発生を防止するため、刈り入れ後の農産物に農薬を散布すること

2.無殺菌または低温殺菌牛乳(パスチャライズ)であること

健康な牛から絞られた牛乳には細菌数が少ないのです。ですから、逆に言いますと、高温で殺菌をしなければいけない牛乳は、細菌数が多い=健康でない牛から搾乳された牛乳、ということになります。(高温殺菌で焦げる以前に、美味しくないのです)

安全性(牛の健康状態)

無殺菌

▼

低温殺菌(63℃~65℃ 30分)

▼

高温殺菌牛乳(120℃ 2秒など)

3.ノンホモジナイズであること

そして、牛乳の脂肪球を壊し、成分を均一化するホモジナイズをしていないノンホモジナイズ牛乳を選んで下さい。

なお細かい理屈は今回省きますが、ノンホモジナイズ牛乳は扱いが難しく、原乳や乳業メーカーの質が問われます。簡単に言いますと、牛乳の質が良くないとできません。

4.ガラス瓶入りであること

牛乳パックやプラスチック容器よりガラス瓶になさった方が容器からの影響を少なくすることができます。

5.新しいうちに飲むこと

そして何より、新しいうちに飲まれることです。どの食べ物でも同じですが、古くなればなるほどアレルギーが出やすくなります。

6.嗜好品に留めておくこと

そして最後に、牛乳は嗜好品に留めておくこと、です。実は妊娠中の牛から搾乳された牛乳には、女性ホルモンが大量に含まれます。そしてそれは多くの問題を抱えています。(長くなりますので、別の記事にてご紹介したいと思います)

さらに言えば、牛乳そのものにも害がある、とする説もあります。

しかし、今では誰もが飲んでいる牛乳、その牛乳を絶対に飲ませないということは、お子さんが小さな時は親の意思でできるでしょうが、あまり抑圧しすぎますと個人で行動をするようになった時に反動が来る場合もあるかもしれません。(ダメだと言われると逆にしたくなるものですから)

給食などで毎日継続して牛乳を飲ませることはとてもお勧めできませんが、もともと牛乳アレルギーでないお子さんや、品質の良い牛乳だとアレルギーの出ないお子さんの場合は、稀に飲む自由があっても良いのかもしれません。

この辺りは母としての苦悩になりますが・・・。

最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。

なお、食物アレルギー反応を小さくする方法は下記のページになります。ご一読頂けますと幸いです。

スポンサーリンク

関連記事一覧

もっと詳しい食べ物選び はじめに

子供が生まれて1か月から2か月目に入る頃、何を食べても乳腺炎や子供の湿疹やかぶれが治らず、また、自分は乳腺炎になり、痛みや熱でつらい思いをし、必死に解決策を考え、できることはやっているのに!と、私は訳が分からず、四苦八苦し、それが大きなストレスになっていました。じつは、母乳育児に適した「食べ物を選ぶ...

子供が生まれて1か月から2か月目に入る頃、何を食べても乳腺炎や子供の湿疹やかぶれが治らず、また、自分は乳腺炎になり、痛みや熱でつらい思いをし、必死に解決策を考え、できることはやっているのに!と、私は訳が分からず、四苦八苦し、それが大きなストレスになっていました。じつは、母乳育児に適した「食べ物を選ぶ...

その除去食必要?食物アレルギー反応を小さくする方法

食事途中や食後に口周りやお腹にぽつぽつと見られる赤い反応。汗が出てきたり、顔色が悪くなってきたり、顔が腫れてぐったりしてくる、などになれば慌てて病院に駆け込む必要があります。(子供が1歳の時、初めて食べさせたヨーグルトでなりました)しかし、ぽつぽつと出てくる赤い反応やかゆみ、また食べ続けると肌トラブ...

食事途中や食後に口周りやお腹にぽつぽつと見られる赤い反応。汗が出てきたり、顔色が悪くなってきたり、顔が腫れてぐったりしてくる、などになれば慌てて病院に駆け込む必要があります。(子供が1歳の時、初めて食べさせたヨーグルトでなりました)しかし、ぽつぽつと出てくる赤い反応やかゆみ、また食べ続けると肌トラブ...

食物アレルギーの本当の原因は?医師が認めたがらない改善方法

2004年から2013年の間に、小中学校の食物アレルギーを持つ児童が1.7倍に増加しました。また、平成24年に学校給食を食べることで起こった不幸な事故が大きな転機となり、食べ物でアレルギー反応が出る、そしてその食物アレルギー反応が命にも関わる大変危険な症状となり得る、ということは広く認知されることと...

2004年から2013年の間に、小中学校の食物アレルギーを持つ児童が1.7倍に増加しました。また、平成24年に学校給食を食べることで起こった不幸な事故が大きな転機となり、食べ物でアレルギー反応が出る、そしてその食物アレルギー反応が命にも関わる大変危険な症状となり得る、ということは広く認知されることと...

母乳育児・離乳食の安全な食用油選び

「油には本当に気を付けてね。すぐおっぱいが詰まるよ」と母乳育児中にあるお母さんに言われました。それを聞いた当時は、子供がまだ2か月で、しかも乳腺が詰まってわらをも掴む思いで赤ちゃんが喜ぶ母乳をつくる食べ物に書いてある食材から、毎日煮物を作って食べていた頃でしたので、油にも良い悪いがあるの?と、ある意...

「油には本当に気を付けてね。すぐおっぱいが詰まるよ」と母乳育児中にあるお母さんに言われました。それを聞いた当時は、子供がまだ2か月で、しかも乳腺が詰まってわらをも掴む思いで赤ちゃんが喜ぶ母乳をつくる食べ物に書いてある食材から、毎日煮物を作って食べていた頃でしたので、油にも良い悪いがあるの?と、ある意...

母乳育児・離乳食の調味料選び~砂糖

砂糖と言えば、誰もが白い砂糖を思い浮かべるとおもいます。誰もが普通に食べている、白い、砂糖です。ところが母乳マッサージを受けに行ったとき、「(白)砂糖は食べてはダメですよ、粗製糖にしてくださいね」と言われました。誰もが普通に食べている白砂糖がなぜダメなの?その時はそう思いながらも先生に言われるがまま...

砂糖と言えば、誰もが白い砂糖を思い浮かべるとおもいます。誰もが普通に食べている、白い、砂糖です。ところが母乳マッサージを受けに行ったとき、「(白)砂糖は食べてはダメですよ、粗製糖にしてくださいね」と言われました。誰もが普通に食べている白砂糖がなぜダメなの?その時はそう思いながらも先生に言われるがまま...

母乳育児・離乳食の調味料選び~醤油

砂糖と同じく、醤油にも気を付けてね。ラベルをよく見てね。と母乳マッサージ先で言われました。醤油に種類なんてあるのかしら?そう思いながらも家にある醤油のラベルを見ましたら、酒精が入っていました。お酒が入っているのはいけない!と、早速お店に行き、醤油を選んでいましたら・・・酒精どころか、アミノ酸等、増粘...

砂糖と同じく、醤油にも気を付けてね。ラベルをよく見てね。と母乳マッサージ先で言われました。醤油に種類なんてあるのかしら?そう思いながらも家にある醤油のラベルを見ましたら、酒精が入っていました。お酒が入っているのはいけない!と、早速お店に行き、醤油を選んでいましたら・・・酒精どころか、アミノ酸等、増粘...

母乳育児・離乳食の調味料選び~味噌

味噌も母乳育児・離乳食の調味料選び~醤油のページでご紹介したように、油を搾って残った脱脂加工大豆を使用しています。その脱脂加工大豆は、非常に安価な材料なのですが、大豆の風味は無くしています。ですから、脱脂加工大豆を使用して作られる味噌は、”本来の味噌”に近づける工夫が必要となります。その安価な商品を...

味噌も母乳育児・離乳食の調味料選び~醤油のページでご紹介したように、油を搾って残った脱脂加工大豆を使用しています。その脱脂加工大豆は、非常に安価な材料なのですが、大豆の風味は無くしています。ですから、脱脂加工大豆を使用して作られる味噌は、”本来の味噌”に近づける工夫が必要となります。その安価な商品を...

酒精添加の醤油や味噌は質に問題が|アトピー、喘息の原因にも

日本語名称での「酒精」は、国際化学命名法でエチルアルコール、慣用名でエタノールになります。呼び名は違いますが、同じものです。この酒精は、微生物の繁殖を抑える働きがあるため、食品添加物として使用されています。また「酒精」が添加された食品は多種にわたるのですが、日本食には欠かせない味噌や醤油にも添加され...

日本語名称での「酒精」は、国際化学命名法でエチルアルコール、慣用名でエタノールになります。呼び名は違いますが、同じものです。この酒精は、微生物の繁殖を抑える働きがあるため、食品添加物として使用されています。また「酒精」が添加された食品は多種にわたるのですが、日本食には欠かせない味噌や醤油にも添加され...

母乳育児中やアレルギー子は米の質に注意!栽培方法で症状に違いが

ある時、母乳マッサージ先でママさん達と話しているとき、お米の話になりました。お米は『コシヒカリ』より『ササニシキ』の方がいいわよ。アレルゲンが少ないから。うちはお米アレルギーだから、『ゆきひかり』。冷めるとおいしくないけどね~・・・当時、新米ママさんだった私。米の成分なんて気にしていないどころか、米...

ある時、母乳マッサージ先でママさん達と話しているとき、お米の話になりました。お米は『コシヒカリ』より『ササニシキ』の方がいいわよ。アレルゲンが少ないから。うちはお米アレルギーだから、『ゆきひかり』。冷めるとおいしくないけどね~・・・当時、新米ママさんだった私。米の成分なんて気にしていないどころか、米...

米アレルギーや化学物質過敏症の方向け安全な米の試食方法と注意点

お米アレルギーを持つ方の多くは、小麦アレルギーもお持ちだと思います。そうすると主食を探していることになり、他の食材のようにダメからと簡単に除去するわけにもいかず、悩みはより深刻となります。こちらのページでは、米アレルギーや化学物質過敏症の方向けの、お米の試食方法と注意点をご紹介します。ただし、強い米...

お米アレルギーを持つ方の多くは、小麦アレルギーもお持ちだと思います。そうすると主食を探していることになり、他の食材のようにダメからと簡単に除去するわけにもいかず、悩みはより深刻となります。こちらのページでは、米アレルギーや化学物質過敏症の方向けの、お米の試食方法と注意点をご紹介します。ただし、強い米...

本当に「卵」アレルギー?健康な平飼い鶏の卵だと食べられるかも

今では本当に多くの子供たちが食物アレルギーを持っており、そのうち卵に反応する子供が全体の4割になるそうです。そして私の子供もそうです。卵を食べると蕁麻疹(じんましん)が出ましたし、アレルギー検査では卵白で陽性と出ています。ですが「鶏を平飼いしている特定の生産者の卵」は食べられます。もしかするとお宅の...

今では本当に多くの子供たちが食物アレルギーを持っており、そのうち卵に反応する子供が全体の4割になるそうです。そして私の子供もそうです。卵を食べると蕁麻疹(じんましん)が出ましたし、アレルギー検査では卵白で陽性と出ています。ですが「鶏を平飼いしている特定の生産者の卵」は食べられます。もしかするとお宅の...

牛乳アレルギーの原因は飼育方法に!?牛の健康を考えていますか?

以前より、牛乳は有害だ、とする意見が根強くあるようです。また当然ながら、牛乳に有害性はない、と反対する意見もあります。実は私は子供を持つまで「健康に関する知識」については耳を閉ざしていました。全く関心が無かったのです。ですから牛乳についても当然同様でして、有害なのか、はたまた健康を保つ上に必要なのか...

以前より、牛乳は有害だ、とする意見が根強くあるようです。また当然ながら、牛乳に有害性はない、と反対する意見もあります。実は私は子供を持つまで「健康に関する知識」については耳を閉ざしていました。全く関心が無かったのです。ですから牛乳についても当然同様でして、有害なのか、はたまた健康を保つ上に必要なのか...

白身魚でも蕁麻疹が!本当に新鮮で安全な魚の選び方

母乳育児中のお母さんの食事や赤ちゃんの離乳食に魚を使う時には、白身魚が適しています。なぜなら、赤身魚にはアレルギーに関与する物質が多く含まれるからです。(正確にはアレルギーと同じ症状が発症するアレルギー様食中毒)と、よく聞きますが、白身魚にも同様の物質が含まれており、鮮度が落ちていれば結局は同じよう...

母乳育児中のお母さんの食事や赤ちゃんの離乳食に魚を使う時には、白身魚が適しています。なぜなら、赤身魚にはアレルギーに関与する物質が多く含まれるからです。(正確にはアレルギーと同じ症状が発症するアレルギー様食中毒)と、よく聞きますが、白身魚にも同様の物質が含まれており、鮮度が落ちていれば結局は同じよう...

小麦がなぜ食べられない?小麦由来の病気が増えた理由と解除の方法

小麦は約1万年前、中東で栽培が始まり、8000年~6000年ほど前にはパンとして食べられ始めた、と言われています。とても長い長い間、人類は小麦を食べ続けてきたわけです。ですが1950年代から小麦アレルギー、小麦グルテン不耐症(グルテン過敏症)、セリアック病(グルテン過敏性腸炎)など、小麦を食べること...

小麦は約1万年前、中東で栽培が始まり、8000年~6000年ほど前にはパンとして食べられ始めた、と言われています。とても長い長い間、人類は小麦を食べ続けてきたわけです。ですが1950年代から小麦アレルギー、小麦グルテン不耐症(グルテン過敏症)、セリアック病(グルテン過敏性腸炎)など、小麦を食べること...

なぜ肉を食べると病気に?健康な肉を食べるための家畜の生き方とは

日本人は、肉を多く摂取するようになってから生活習慣病やアレルギー疾患が増えてきた、だから肉は取らない方が良い。いや、肉そのものよりも化学調味料や発色剤などの食品添加物が大きな原因となっている・・・などなど、”肉”について害があるとする意見を聞くことが度々ありませんか?私自身は、”肉は悪い”や、逆に”...

日本人は、肉を多く摂取するようになってから生活習慣病やアレルギー疾患が増えてきた、だから肉は取らない方が良い。いや、肉そのものよりも化学調味料や発色剤などの食品添加物が大きな原因となっている・・・などなど、”肉”について害があるとする意見を聞くことが度々ありませんか?私自身は、”肉は悪い”や、逆に”...

子供の神経に影響が|なぜ規制?食品中アルミニウムの害

子供が喜んでよく食べるパンケーキやクッキーなどの焼き菓子。そして、それらをふっくらおいしく作るのに使われるベーキングパウダー。そのベーキングパウダーにアルミニウムが含まれていたため、1~6才の子供の過剰摂取が問題視され、平成25年7月1日付で厚生労働省が関係各所に低減依頼を出しました。しかし低減依頼...

子供が喜んでよく食べるパンケーキやクッキーなどの焼き菓子。そして、それらをふっくらおいしく作るのに使われるベーキングパウダー。そのベーキングパウダーにアルミニウムが含まれていたため、1~6才の子供の過剰摂取が問題視され、平成25年7月1日付で厚生労働省が関係各所に低減依頼を出しました。しかし低減依頼...

アルミニウム規制の結果は?切り替えた商品はほんの一部!

子供のアルミニウム摂取量が問題視され、平成25年7月に出された厚労省からの低減依頼。その依頼を受け、一気に食品に使用されるアルミニウム量が削減されるかに思えました。しかし結果は、特に問題とされたベーキングパウダーに関して、しかも私たち消費者からすぐに確認が取れる商品から使われなくなっただけ、のようで...

子供のアルミニウム摂取量が問題視され、平成25年7月に出された厚労省からの低減依頼。その依頼を受け、一気に食品に使用されるアルミニウム量が削減されるかに思えました。しかし結果は、特に問題とされたベーキングパウダーに関して、しかも私たち消費者からすぐに確認が取れる商品から使われなくなっただけ、のようで...

赤ちゃんの虫刺され後は食事に注意!腫れ・かゆみが早く引く方法

夏は外で遊ぶ機会が増えます。また、赤ちゃんや幼い子供は水遊びが大好きですから、ほとんど裸同然で屋外にいる機会も多いのではないでしょうか?そこで気になるのが、蚊などの虫刺され。そして最近ではアレルギー体質の子供が増えたせいでしょうか?赤ちゃんや幼い子供が蚊に刺されますと、掻いてもいないのに、虫にさされ...

夏は外で遊ぶ機会が増えます。また、赤ちゃんや幼い子供は水遊びが大好きですから、ほとんど裸同然で屋外にいる機会も多いのではないでしょうか?そこで気になるのが、蚊などの虫刺され。そして最近ではアレルギー体質の子供が増えたせいでしょうか?赤ちゃんや幼い子供が蚊に刺されますと、掻いてもいないのに、虫にさされ...

残留農薬の基準が男性の平均体重増加で上昇!子供の体への影響は?

農薬には殺菌剤、除草剤、殺虫剤など様々な種類がありますが、神経毒性を持つ農薬もあり、近年増え続ける赤ちゃんや子供の成長の遅れや発達障害、鬱などの精神疾患などにも影響を与えていると言われています。ですが一方で、「野菜や果物に残留している農薬は、基準値内だから気にする必要性は無い。」とも言われおり、多く...

農薬には殺菌剤、除草剤、殺虫剤など様々な種類がありますが、神経毒性を持つ農薬もあり、近年増え続ける赤ちゃんや子供の成長の遅れや発達障害、鬱などの精神疾患などにも影響を与えていると言われています。ですが一方で、「野菜や果物に残留している農薬は、基準値内だから気にする必要性は無い。」とも言われおり、多く...